Domenica 30 novembre 2014 si è svolta al Count Basie Jazz Club di Genova la seconda serata di Non sparate allo scrittore!, contest di racconti brevi e musica nato in collaborazione con Elisa Traverso e il Collettivo Linea S. Il tema generale della serata era Malattie Esantematiche. La squadra vincitrice, la cui parola chiave era Puntini, è composta da Dario Manera, Elena Scappini ed Edoardo Cavazzuti. Di seguito, pubblichiamo il racconto “Mani-Piedi-Bocca” scritto da Edoardo Cavazzuti. — Mani-Piedi-Bocca di Edoardo Cavazzuti Voi, persone razionali, immagino NON amereste sapere che esistono circa SETTANTAMILA virus sconosciuti alla scienza. Quando qualche ricercatore neozelandese ne individua uno, al virus è attribuito un nome latino E/O una sigla simile a quelle degli asteroidi. Tipo: Enterovirus EV71. Di sicuro, sarebbe straordinario che vostro figlio tornasse dall’asilo con un asteroide. Possibile, invece, che rincasi con uno dei suddetti settantamila virus. Ancora più facilmente, potrebbe tornare con una malattia che, quando voi eravate bambini, non era nota e che, invece, oggi è comune o, quantomeno, riconosciuta. Come la cosiddetta Mani-Piedi-Bocca. Nel caso in cui vostro figlio contraesse la Mani-Piedi-Bocca, la pediatra vi direbbe che, pur essendo molto contagioso, il virus difficilmente si trasmette agli adulti. “Nel caso in cui vostro figlio contraesse la Mani-Piedi-Bocca, la pediatra vi direbbe che, pur essendo molto contagioso, il virus difficilmente si trasmette agli adulti.” Così, qualche ora dopo, non fareste caso a quel leggero intorpidimento della bocca e continuereste a montare LEGO®, seduti sul tappeto. La sera, non prestereste attenzione a quella sensazione di sensibilità alla pianta dei piedi. Solo la mattina successiva, afferrando lo spazzolino da denti, scoprireste quanto l’avverbio “difficilmente” sia infido e cosa significhi, nella realtà, il termine “ESANTÉMA”. Puntini, ecco cosa. Puntini che si sentono strofinando un palmo sull’altro, un polpastrello sull’altro; piccoli puntini, non proprio tondi, non proprio aperti. E poi minuscoli lividi, vescicole che sbocciano, come lana di vetro. Sulle mani, sotto i piedi, sulla lingua. Puntini, ecco cosa. Puntini che si sentono strofinando un palmo sull’altro, un polpastrello sull’altro; piccoli puntini, non proprio tondi, non proprio aperti. Se consultato, il vostro medico curante non avrebbe la benché minima nozione sulla Mani-Piedi-Bocca e, nel dubbio, vi prescriverebbe dieci giorni di mutua. Vostro figlio starebbe benissimo, voi, invece, sareste ridotti a zombi febbricitanti. Zombi lenti, non quelli moderni. Finita la degenza casalinga, scoprireste (per colpa Wikipedia) che la Mani-Piedi-Bocca è causata da diversi ceppi di virus e che si può riprendere. E allora passereste più di una sera a spiarvi nella bocca, alla luce della torcia, più di una mattina a strofinarvi gli alluci, in attesa di una scossa. Ogni indizio sarebbe prova di una ricaduta. E ogni volta, pensereste al nome, alla sigla, all’asteroide, ai settantamila virus, alla Nuova Zelanda, alla pediatra, al medico curante, alla mutua e, pensandoci, OBBLIGHERESTE vostro figlio a lavarsi le mani cantando due volte “Tanti auguri a te”. E lui vi direbbe che basta. E voi gli direste che ancora. E lui vi direbbe che è calda. E voi gli direste che è giusta. E lui griderebbe che brucia. E voi gli direste che è giusta. È sicuramente giusta così… — Non perdete la terza e ultima serata di Non sparate allo scrittore! Domenica 28 dicembre 2014 al Count Basie Jazz Club di Genova. Il tema sarà “Luoghi Comuni” declinato in tre parole chiave: Casa, Chiesa e Cesso.

Domenica 30 novembre 2014 si è svolta al Count Basie Jazz Club di Genova la seconda serata di Non sparate allo scrittore!, contest di racconti brevi e musica nato in collaborazione con Elisa Traverso e il Collettivo Linea S. Il tema generale della serata era Malattie Esantematiche. La squadra vincitrice, la cui parola chiave era Puntini, è composta da Dario Manera, Elena Scappini ed Edoardo Cavazzuti. Di seguito, pubblichiamo il racconto “Tempi di attesa” scritto da Elena Scappini. — Tempi di attesa di Elena Scappini Ascoltami amore, ti racconto quando me ne sono accorta. Avevo messo il cercapersone sul comodino e mi ero sdraiata sul letto cercando di riposare. Quella notte ero in reperibilità. Giudice di turno. Di solito, mi avevano detto, di notte non accade mai nulla. Ma era il mio primo incarico, in una città diversa dalla mia e non riuscivo a stare tranquilla. Inoltre dalla mattina avevo un malessere generale; faceva molto freddo, era quasi inverno e pioveva da due giorni: i sintomi dell’influenza c’erano tutti. Non sarebbe stata una notte tranquilla, lo capii non appena dal comando dei carabinieri mi arrivò la chiamata. Un pullmann con quaranta giovani militari era caduto giù dal viadotto, il giudice di turno doveva essere presente. Ebbi un attimo di sgomento, solo un attimo perchè dovevo rivestirmi al più presto ed entrare rapidamente nel mio ruolo. “Ebbi un attimo di sgomento, solo un attimo perchè dovevo rivestirmi al più presto ed entrare rapidamente nel mio ruolo.” Il capitano dei carabinieri della stazione provinciale fu molto gentile e venne a prendermi personalmente. Tutti furono molto gentili, perchè in una piccola città di provincia si conoscono tutti ed io, giovane giudice donna, al mio primo incarico, avevo attirato le loro simpatie. Mi portarono sul posto e a fatica riuscimmo a raggiungere il punto esatto dove il pullmann era caduto. La pioggia, il buio, le sterpaglie, tutto ci ostacolava. Uno strazio. Suoni di ambulanze, urla, voci che si rincorrevano, persone che gridavano tra le luci tremolanti delle torce e poi quei corpi, così ingiustamente ridotti a manichini. “Nessuno ancora lo sapeva ma da poco avevo scoperto di essere incinta.” Nessuno ancora lo sapeva ma da poco avevo scoperto di essere incinta. Quella notte di dolore mi aveva fatto capire improvvisamente, prima ancora di diventarlo, quali potevano essere i sentimenti di una mamma di fronte al corpo del proprio figlio. Sentivo che la febbre saliva e il mal di gola aumentava, ma non riuscivo a distinguere quale fosse il confine tra la malattia e il turbamento per la situazione che stavo vivendo. Finiti gli adempimenti di rito mi recai col maresciallo al comando della stazione dei carabinieri per firmare le ultime carte e prendere in carico il fascicolo. Mi accasciai letteralmente sulla sedia come un sacco e mentre mi svuotavo dentro, fuori mi riempivo. Dottoressa, disse il maresciallo, mi scusi se mi permetto ma sul viso ha tanti puntini rossi. Mi toccai, sentii sotto le dita tanti minuscoli rilievi uno dietro l’altro. Cercai uno specchio per guardarmi; il mio aspetto era davvero orribile. La mattina dopo il medico mi diede la sua diagnosi: varicella. “La mattina dopo il medico mi diede la sua diagnosi: varicella.” Fui costretta a rimanere chiusa in casa per parecchi giorni; diventai inguardabile e divorata da una smania di grattarmi che non potevo calmare se non con rimedi semplici e antichi, ma senza alcun medicinale. Dovevo proteggere te, l’unico scopo di quei giorni. Finita la quarantena, segnata nel corpo, cercai di capire e di essere sicura che per te non ci sarebbero state conseguenze. Nonostante la violenza con la quale la varicella mi aveva aggredita mi assicurarono che tu non avresti avuto problemi. Avevamo vinto insieme una battaglia difficile, non ti avevo perso. Ma la loro sapienza non potè nulla contro il volere della natura. La chiamano atrofia muscolare. È inutile che stia a spiegarti, le mie mani avranno cura di te e i miei massaggi saranno un balsamo per i tuoi muscoli. Non preoccuparti, amore mio; vinceremo anche questa battaglia. Insieme diventeremo più forti. — Non perdete la terza e ultima serata di Non sparate allo scrittore! Domenica 28 dicembre 2014 al Count Basie Jazz Club di Genova. Il tema sarà “Luoghi Comuni” declinato in tre parole chiave: Casa, Chiesa e Cesso.

Domenica 30 novembre 2014 si è svolta al Count Basie Jazz Club di Genova la seconda serata di Non sparate allo scrittore!, contest di racconti brevi e musica nato in collaborazione con Elisa Traverso e il Collettivo Linea S. Il tema generale della serata era Malattie Esantematiche. La squadra vincitrice, la cui parola chiave era Puntini, è composta da Dario Manera, Elena Scappini ed Edoardo Cavazzuti. Di seguito, pubblichiamo il racconto “L’eredità di Prudens Gerhardt” scritto del caposquadra Dario Manera. — L’eredità di Prudens Gerhardt di Dario Manera Gentili signore e gentili signori, benvenuti all’appuntamento annuale della Società Esantematica. Siamo qui convenuti per dare lettura del contributo postumo del Dott. Prudens Gerhardt bisnipote del celebre internista Carl Adolf Christian Jakob Gerhardt che nel 1874 – come ben sapete – scoprì, pur non riuscendo ad attribuirsene la paternità, le piccolissime macchie fugaci simili a capocchie di spillo che, immeritatamente, prendono il nome di Macchie di Köplik. Lo studio di Prudens Gerhardt, non solo rende giustizia al progenitore ma, si spinge ben oltre e, la segnalazione dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, ne è testimonianza. La ricerca di Prudens Gerhardt supera la convenzione, fino ad ora universal-mente accettata, che stabiliva l’ordine in prima, seconda, terza, quarta malattia (detta volgarmente “scarlatinetta”), quinta, sesta e Malattia di Kawasaki. I parametri consueti vengono smentiti: niente più manifestazioni esantematiche con caratteristica progressione a “nevicata”, insorgenze cutanee dal tipico aspetto di maculo-papule, papille iper-trofiche dalla superficie a lampone che alcuni colleghi insistono a definire “lingua a lampone”, desquamazione, solchi ungueali, pustole sollevate rotonde, tese e dure al tatto, che danno l’impressione come di piccole biglie, puntini e, persino petecchie. La rivoluzione di Gerhardt, signore e signori, eradica non solo i sintomi e l’esantèma correlato ma, le malattie medesime, il loro diffondersi e le piaghe che ne derivano. Vogliate perdonare questa breve sintesi e accogliere, ora, con la doverosa attenzione, il contributo che il Dott. Prudens Gerhardt ci ha lasciato, come incommensurabile eredità. Grazie. Un luogo, o più luoghi, un tempo, degli attori. Tali sono i fattori necessari al virus, per diffondersi. L’esperienza diretta e l’attiva replicazione del fenomeno, soprattutto con l’avvento della primavera, di una porpora piastrinopenica e conseguente esantèma micropapuloso a rapidissima evoluzione con tumefazione delle natiche, dopo avermi prostrato oltremisura, ha dato origine alla mia scoperta. A condurmi alla rivelazione i lunghi periodi di obbligata deambulazione, inevitabili per la suddetta degenerazione. Definito che la malattia non dava immunità ed era altamente trasmissibile, con un tasso di infezione del 90% nelle situazioni di stretto contatto, ho isolato luogo, tempo e attori. La reiterata diffusione, soprattutto a livello inguinale e dei glutei, di piccoli puntini ravvicinati di colore rosa, fu propellente all’indagine. Vano, d’altra parte, ricorrere alla vaccinoprofilassi e all’osservanza rigorosa di un calendario vaccinale poiché, come indicato, il mio corpo subiva periodicamente l’attacco, della prima, poi della seconda, indi della terza, e via di questo passo, con intervallo annuale senza salti nella sequenza dei numeri ordinali. Dopo la sesta primavera sapevo che sarebbe stato il turno della Malattia di Kawasaki e della lingua “a fragola” che tanto mi avrebbe fatto rimpiangere quella “a lampone”. Inefficaci antibiotici specifici e antifebbrili. Infruttuose le procedure di idratazione del corpo e l’ossigenazione degli ambienti. Infondati i normali accorgimenti come evitare le correnti d’aria, indossare guanti di cotone e scongiurare la rottura delle vescicole. Accertata la ciclicità, la virulenza con il crescere dell’età, la pericolosità per i maschi adulti, il rischio grave per i testicoli, la rapida riduzione della protrombina, i danni a livello lombo sacrale e, sine eruptione nella colecisti, indirizzai tutti i miei sforzi nella ricerca. Ma, prima, lasciatemi riassumere come giunsi all’intuizione. Una notte, comparse le prime papule pruriginose, per mitigare il prurito e, quindi, il riflesso di grattamento, assunsi del Lorazepam, noto anche per le proprietà anticonvulsivanti. Le benzodiazepine mi accompagnarono dalla veglia al sonno in breve tempo. Sognai un laboratorio, alambicchi, evaporatori rotanti e distillatori, quanto necessario a scoprire le cause per un’azione inibente la replicazione. “Poi, mi apparve Jenner, Edward Jenner.” Poi, mi apparve Jenner, Edward Jenner. La parola vaccino risuonava, allorché, reminiscenza di studi classici, risalì all’etimo “vacca”, ter-mine latino per mucca. Fu in quel momento che Heidelin-de, mia moglie, mi risvegliò col suo timbro deprecabilmen-te disfonico: “Prudens, Prudens, è l’ora dell’endovenosa”. Decisi, ispo facto, di pormi in rigorosa quarantena, senza afflizione, anche per la miasmatica alitosi di Heidelinde, consapevole che lo scambio di fluidi corporei, costituisse una possibile interferenza negativa alla mia risposta im-mune, poiché meine Frau, mai aveva sviluppato familiarità alla patologia. “Se gli esperti di antropologia ossea hanno rintracciato il transito del virus nella mummia del faraone Ramses V, morto oltre tremila anni fa, perché i resti delle Grandi Spose Reali, Henutwati e Tawerettenru non ne presentano traccia?” Se gli esperti di antropologia ossea hanno rintracciato il transito del virus nella mummia del faraone Ramses V, morto oltre tremila anni fa, perché i resti delle Grandi Spose Reali, Henutwati e Tawerettenru non ne presentano traccia? Erano anch’elle sterili ma pericolosamente contagiose quanto la mia Heidelinde? L’eradicazione, dunque, era possibile, agendo non più sull’epifenomeno, bensì sulla cagione, la matrice, il germe di tutto responsabile… …e qui, purtroppo, si interrompe lo scritto del Dott. Prudens Gerhardt, rinvenuto nell’area a bassa densità abitativa attraversata dal Peene occidentale, Westpeene, a est di Vollrathsruhe dove si era ritirato e visse l’ultima ma, u-nica primavera felice della sua vita. L’intuizione che le consorti, soprattutto quelle infruttifere e per congenie, prive di epiglottide, siano portatrici sane e, dunque, soppri-mibili è, a mio modesto parere, da annoverarsi tra le sco-perte del terzo millennio. Prudens Gerhardt ci ha indicato la via. A noi perseguirla senza infingimenti e ipocrisia. Grazie. — Non perdete la terza e ultima serata di Non sparate allo scrittore! Domenica 28 dicembre 2014 al Count Basie Jazz Club di Genova. Il tema sarà “Luoghi Comuni” declinato in tre parole chiave: Casa, Chiesa e Cesso.

Elena Mearini è nata nel 1978 e vive a Milano. È autrice di 360 gradi di rabbia (Excelsior 1881, 2009), Undicesimo comandamento (Perdisa Pop, 2011), Dilemma di una bottiglia (Forme libere, 2013) poesie, Per silenzio e voce (Marco Saya, 2014). Collabora col settimanale «Vita no profit» e con la rivista letteraria «Atti impuri», nonché con la casa editrice NoReplay. Nel 2015 uscirà il suo prossimo romanzo A testa in giù, per Morellini Editore. Per Officina Letteraria, il 20 dicembre, terrà un Laboratorio su “Scrivere storie dalle nostre canzoni“. Camilla Tomiolo l’ha intervistata per noi, tra prosa e poesia, musica e scrittura. — Intervista a Elena Mearini. di Camilla Tomiolo Elena Mearini con la voce delle parole incide sulla carta la sua pelle, cerca la più viscerale che ha, la trasforma in romanzi e poesia. Tu, se vuoi, puoi appoggiare il tuo corpo e tutto quello che si muove lì dentro sui contorni delle sue storie, raccontate attraverso i cinque sensi. Puoi provare l’effetto che ti fa mettere orecchio, occhi e anima su quella voce di immagini, odori e sapori. Seguirla. La voce costruirà per te personaggi, corpi di carne e sentimenti pieni di minuscoli dettagli. Sto leggendo 360 gradi di rabbia e Undicesimo comandamento, è come se la narrazione si srotolasse in slow motion sui palmi delle tue mani, nei solchi tra il tuo collo e le clavicole, lungo una guancia, in mezzo allo sterno. È una scrittura fisica, procede per azioni, gesti, metafore e sinestesie. Fa riscoprire il peso specifico delle emozioni. Connette l’esterno (gli oggetti, gli spazi, gli altri, il corpo stesso quando diventa l’unica voce per esprimere l’ombra del dolore) con l’interno (non visto e non amato, ma anche autentico e pieno di luce a cui bisogna trovare il modo di accedere). Mi fa venire in mente che “non c’è niente di più profondo di ciò che appare in superficie”. “Non c’è niente di più profondo di ciò che appare in superficie” Leggere diventa l’azione di entrare nel corpo dei suoi personaggi, respiro, sudore e sangue. Permette di sentirli, ma soprattutto permette di non giudicarli: dentro di loro insieme a loro. E così scopri i loro bisogni, tutto quello che li muove: la qualità emotiva dei loro gesti. Il loro dolore. Elena scrive di dolore con precisione scomoda, ti fa sbattere contro gli spigoli e alla fine ti conduce al riscatto, alla salvezza. Elena ha scritto di donne, dei loro corpi, della loro fame di amore e espiazione, di vittime e carnefici, di colpe che sono illusioni, di persone alla ricerca del loro valore. Di croce e di spine. Trova le parole per dirlo, anche per me, che sto leggendo. Battezza i miei fantasmi e le mie speranze. “Il corpo è poliglotta” Nel nostro scambio di email le ho chiesto se ha sempre scritto in questo modo. Lei mi ha risposto che la sua voce è fisica prima ancora che mentale, che scrive così da quando ha imparato ad ascoltare il suo corpo e a tradurne le molteplici lingue. Perché il corpo è poliglotta, dice. Romanzi e poesia, qual è la differenza tra questi due linguaggi? Elena scrive poesia, qual è la differenza tra questi due linguaggi?, le chiedo. Mi risponde che rispetto alla prosa, la poesia non pretende di essere capita per forza, la sua ambizione è arrivare, toccare, smuovere ciò che sta in attesa di risveglio. La prosa ha bisogno di una durata per portare a termine il proprio compito, la prosa è viaggio, ma la poesia è arrivo. Lei attraversa sia l’una che l’altra, porta l’una dentro l’altra. I cantautori, poesia e musica. Elena ama anche le canzoni d’autore, mi racconta che ha sempre ascoltato i cantautori italiani: sono capaci, attraverso la musica, di diffondere poesia e portare il valore della parola “sana” tra la gente. Durante il Laboratorio che terrà il 20 Dicembre, ascolteremo brani di De Gregori, De André, Fossati e cercheremo di capire il protagonista della storia cantata, il suo punto di vista, il suo vissuto, per poi farlo nostro e reinventarlo in forma di racconto. La canzone ha un doppio potere evocativo: quella della parola e quello della musica, per questo, mi dice, è un grande “detonatore emotivo”, capace di sollecitare emozioni e resuscitare memorie. Ci vediamo il 20 Dicembre a Officina Letteraria con Elena Mearini.

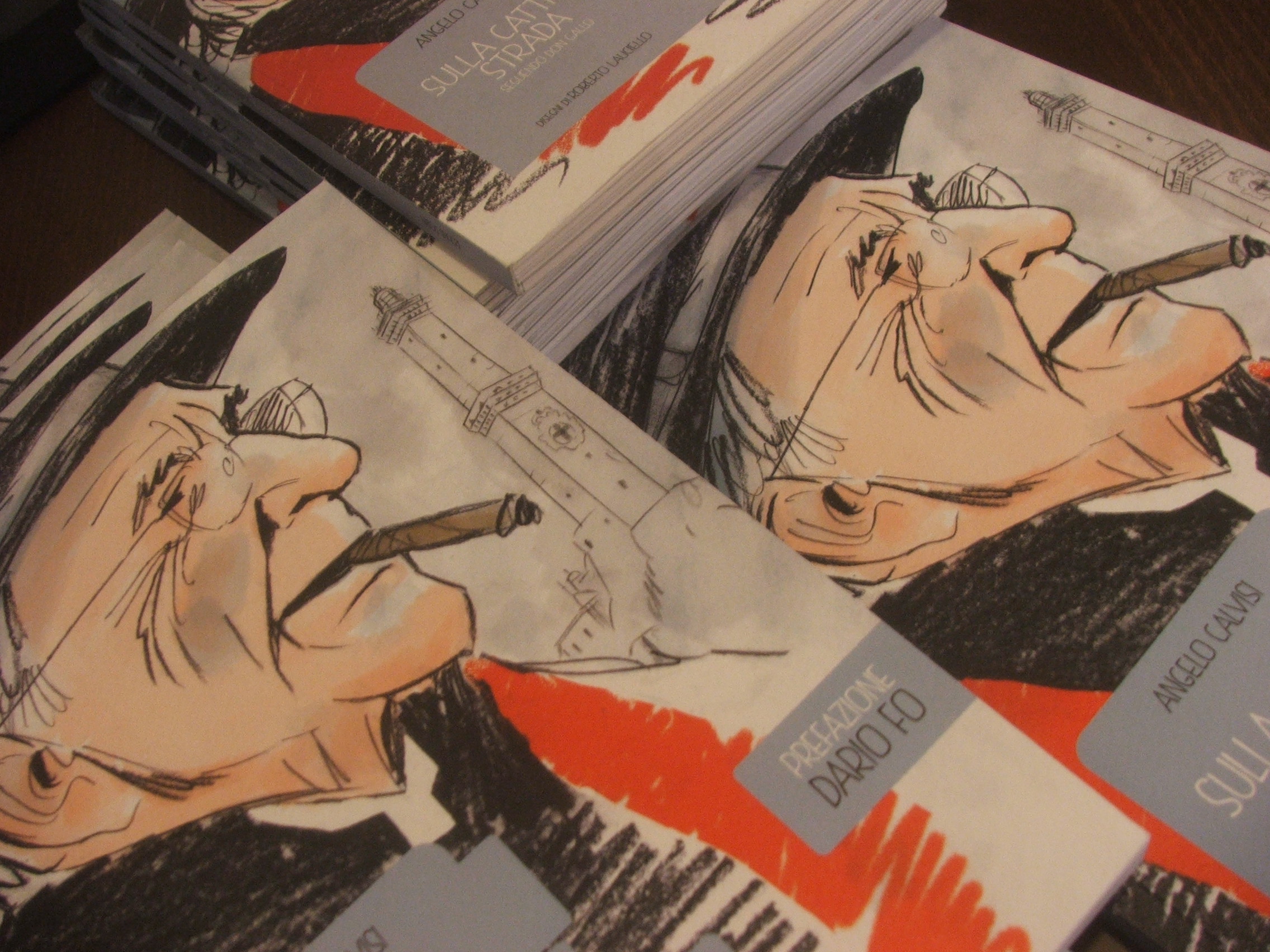

«Genova è una grande città, un punto d’arrivo, il porto di ogni partenza. La verità è che prima di allora non c’ero mai stato e quando l’ho vista l’impressione non è stata delle migliori». Inizia così Sulla Cattiva strada: con un ragazzo («Mi chiamo Angelo. E sono un viaggiatore»), Genova vista dall’alto e una giornata di pioggia. Ma non si tratta di un momento qualsiasi, lo si capisce dalle persone che riempiono le strade, dai loro volti: è il giorno dei funerali di Don Gallo. Quando nomini Don Gallo, l’aria attorno si ferma per un attimo. Che sia quella breve sospensione generata dal ricordo, che sia l’apnea momentanea che ci procura il pensiero di chi non c’è più, qualunque cosa sia, accade anche qui, alla Locanda degli Adorno. È sera, chi è seduto ai tavoli ha la posa rilassata di chi ha finito di cenare. Angelo e Roberto si presentano e introducono il loro libro, ma basta dire Don Gallo e qualcosa nell’aria cambia: qualcuno si avvicina dalla sala accanto, i tavoli si fanno silenziosi, una ragazza, rimasta in piedi, inclina la testa verso il muro e si mette in ascolto. Questo è un fumetto su Don Gallo, dove Don Gallo non compare mai dice Roberto: lo incontriamo attraverso le parole delle persone che lo hanno conosciuto e attraverso i luoghi che sono stati i suoi. Le parole diventano fumetto, le persone ritratti di volti che ti sembra di conoscere. Attraverso i luoghi e le persone: è questo il miracolo terreno, semplice e potentissimo, che lo tiene in vita. Roberto non lo ha mai incontrato. Lo rivela nella postfazione al fumetto: di lui non ho mai saputo molto, dice, ma il mio mestiere di illustratore e fumettista mi richiede di documentarmi su ciò che devo disegnare. È così che ha scoperto Don Gallo, è così che ci restituisce l’intensità di questa scoperta. Angelo, che ha dato il suo stesso nome al personaggio narrante del fumetto, racconta invece di una nottata al Righi, un rave casereccio, come lo definisce, in cui a un certo punto è comparso lui, il prete con il sigaro e il cappello a tesa larga. Gli “inviti” per quel genere di feste erano convocazioni clandestine, non si capisce come il don ne fosse venuto a conoscenza. Fatto sta che si presentò, e… la presenza di Don Gallo, quella notte al Righi, era come una raccomandazione paterna, come se il don avesse voluto sincerarsi di persona che quei ragazzi non facessero belinate Io ero un ragazzo della Garaventa, si presenta a un certo punto un personaggio che esce dalla folla a matita di Piazza de Ferrari. Al Carmine, c’è un murale che ritrae i protagonisti della protesta del 1970, quando allontanarono Don Gallo da quella parrocchia per le sue prediche. Sul murale c’è una frase, “Mi hanno rubato il prete”. Quella frase l’ha detta un bambino che piangeva sui gradini della chiesa. Quel bambino ero io, rivela un altro personaggio. È così che procede la storia, per incontri casuali ma intensi, sullo scenario vivo di una città mirabilmente disegnata. Angelo e Roberto chiacchierano, si fanno domande, e a un certo punto si impone una parola: accoglienza. Don Gallo si prendeva cura delle persone nei guai, ma anche di quelle che dai guai non sarebbero mai uscite dice Angelo. La parrocchia di San Benedetto al Porto esercita l’accoglienza, la fa concreta. Mi fa pensare per contrasto a quei recinti sociali in cui chiudiamo le persone, per poi decidere a chi interessarci, chi frequentare e chi no, per chi preoccuparci e per chi no. Perché ci si preoccupa soltanto per chi si ama, è questa la verità, e Don Gallo, che qui compare per un attimo nell’atto significativo di aprire una porta, Don Gallo questo lo sapeva bene. Sulla cattiva strada. Seguendo Don Gallo – Angelo Calvisi e Roberto Lauciello, Round Robin Booktrailer Angelo Calvisi https://geometrasbagliato.wordpress.com/ Roberto Lauciello http://robertolauciello.blogspot.it/

Mi piace immaginare un percorso nella punteggiatura come l’attraversamento di un territorio misterioso e seducente, ma a tratti impervio e sdrucciolevole, in cui addentrarsi con curiosità e cautela, come ci si addentra in un bosco. La figura della «foresta di segni» o «di simboli» – in cui risuonano echi di suggestioni baudelairiane («forêts de symboles» della famosa poesia-manifesto Correspondences) – si presta, per la sua potenza evocativa, a suggerire per via metaforica lo spazio della scrittura, fatta non solo di lettere (grafemi) ma anche di elementi che stanno “presso” (in greco parà) i grafemi (segni para-grafematici, più noti come segni di punteggiatura) per sostenerli (puntellarli) e per metterli in comunicazione tra loro (avvicinandoli e separandoli al tempo stesso). Ma anche per gettare sul testo in cui si inseriscono una luce dal fascino particolare. I segni di punteggiatura sono come il tracciato che segnala, scandisce, ritma un territorio altrimenti impenetrabile, inaccessibile, senza confini. Le indicazioni di sentiero nel bosco e i segni di punteggiatura nel linguaggio sono modi per rendere “abitabile”, percorribile, ciò che per eccellenza ci sfugge (la natura, il linguaggio). Tutto qua? Allora sono segni che scattano in automatico e che sono validi una volta per tutte? No. Non sono meccanici e fissi come passaggi a livello. I modi per “abitare” lo spazio sono potenzialmente infiniti e riflettono il nostro stile. Dipende da noi investirlo di creatività e bellezza. Esattamente come succede per la lingua, e per la scrittura (letteraria e non). Nessuno parla o scrive in modo identico a un altro. Sfuggire all’omologazione e conquistare spazi sempre maggiori di libertà, di creatività, di bellezza espressiva, dipende anche dal modo in cui sappiamo usare (dosare, calibrare, piegare duttilmente) la punteggiatura. La punteggiatura è lo stile, anzi la quintessenza dello stile, e quindi un tratto personale, identificativo dell’uomo stesso, come scriveva la scrittrice George Sand: «On a dit “le style, c’est l’homme”. La ponctuation est encore plus l’homme que le style». La punteggiatura rappresenta l’uomo più ancora di quanto non lo faccia lo stile. Dobbiamo abituarci a considerare i segni di punteggiatura come nostri alleati nella scrittura, capaci di attivare la musicalità della lingua: «spiriti amici della cui presenza incorporale si nutre il corpo della lingua» (per usare la felice espressione di un filosofo che è stato, non a caso, un grande musicologo, Theodor W. Adorno). Guest post di Elisa Tonani, Maestra di Officina

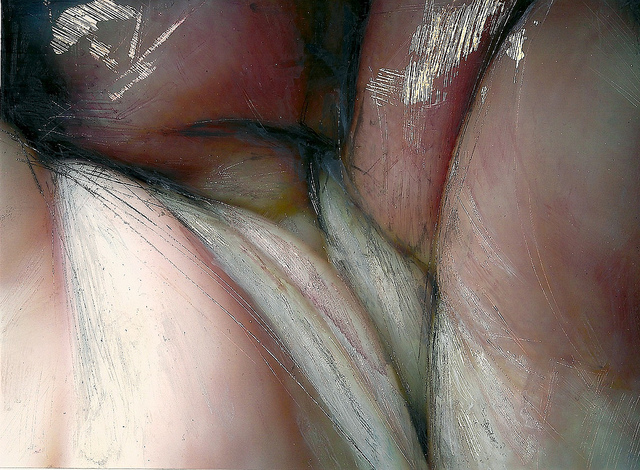

Pelle. È chiaro al primo sguardo. Non perché l’informazione dai tuoi occhi sia arrivata al cervello, non perché la vista ti abbia realmente informato di qualcosa, niente di tutto questo. Perché si sente e basta, perché la tua carne ha riconosciuto la carne. È un tocco, è conoscenza preverbale. Guardiamoci, sembrano dire. Facciamolo da vicino. Annalisa arriva al nostro appuntamento un po’ trafelata, come avesse fatto la strada di corsa. È lei a riconoscermi per prima. Ci sediamo a un tavolino all’aperto – sono una fumatrice incallita, mi informa – e incominciamo a chiacchierare. Che cosa voglio sapere? Non so. Le curiosità sono tante dopo aver curiosato nel suo sito, ma ogni domanda mi sembra invadente: la lascio parlare. E Annalisa mi racconta di Ettore (ti faccio un esempio, mi dice). C’è un passo dell’Iliade in cui Ettore viene colpito con la lancia da Achille. Ettore è protetto dalla sua armatura, è quasi invulnerabile. Quasi: “…vi era una fessura dove le clavicole dividono le spalle dalla gola e dal collo, e quello è un punto di rapida morte. Qui Achille lo colpì…”. C’è un varco in quell’esoscheletro di bronzo, una fessura che scopre una piccola porzione di pelle. La lancia affonda in quel punto esatto, mi è sembrato di sentire il dolore qui, indica, per molto tempo. Le persone non amano essere guardate da vicino, ma io ne sento l’esigenza. Osservo la mia pelle, quella degli altri, fino a distinguerne i pori Fino a vederci attraverso, penso io, fino a che le pieghe di una mano, le pieghe di pelle di un pugno chiuso, diventano (o tornano ad essere?) un paesaggio che si può abitare. E in quelle cavità che spingono gli occhi nel profondo, risuonano echi di voci perdute, di una vita intrauterina, forse, di cui abbiamo perso il ricordo cosciente, ma non la memoria. Perché la memoria è nel corpo. La memoria è il corpo. Guardiamoci. Facciamolo da vicino. Che cosa sappiamo di noi? Annalisa lavora con la tecnica dell’olio su tela, ci impiega moltissimo a fare un quadro, bisogna aspettare che il colore asciughi per metterne un altro, mi spiega. Utilizza anche fotografia e video, talvolta indagando lo stesso soggetto attraverso tutti questi linguaggi. Mi dicono che faccio troppo, ma capita che una tecnica sia lo studio per un’altra. A volte sono necessari molti linguaggi per dire compiutamente qualcosa. Nella mia testa si formano le parole: cantiere di un corpo. Parliamo della body art, che ha affascinato Annalisa, ma sarebbe volgare adesso, dice. Nel mio lavoro il corpo è mostrato per quello che è, come a dire che non c’è bisogno di un intervento, di una sovrapposizione di segni, perché sia portatore di senso. Lo si può mostrare così, con fascinazione e rispetto. Guardiamoci, facciamolo da vicino, sembrano suggerire. Guardo e recupero il mistero della prima ferita, risento sapore di sangue (pelle graffiata, sbucciata, pelle cambiata milioni di volte). Recupero la memoria prima, del primo contatto (labbra premute, un dito nell’ombelico, un pollice che esplora una bocca tutta nuova). La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, l’unico organo di senso di cui non possiamo fare a meno (mani sul viso, fai piano, mani che ti insegnano a dosare le carezze). Senza pelle non possiamo sopravvivere. Ci protegge, ci espone. Avviciniamo lo sguardo. Non cerchiamo di indovinare, di interpretare. Lasciamoci sentire, abbandoniamo a terra le parole: è stato allora, quando ancora non avevamo un nome per tutte le cose, che ne abbiamo fatto esperienza. Con il tatto, e da vicino. Closer. Closer, di Annalisa Pisoni Cimelli. Presso Officina Letteraria, dal 6 Dicembre al 24 Gennaio

Sabato 29 novembre, oggi, Pino Petruzzelli terrà ad Officina letteraria un Laboratorio che ha per tema il monologo, intitolato “Viaggiare, ascoltare, interpretare”. Questa mattina ci siamo incontrati e abbiamo fatto una chiacchierata davanti a un caffè e un cappuccino, al riparo dalla pioggia fine che cadeva sulla spianata di Castelletto. Faccio subito mea culpa con Pino e gli dico che non ho mai visto nessuno dei suoi spettacoli e che per cercare di conoscerlo un po’, prima del nostro incontro, ho iniziato a leggere il suo libro “Gli ultimi” , non l’ho ancora finito, però, aggiungo. Pino sorride, e il sorriso è la prima cosa che mi colpisce di lui, prima il sorriso, poi il timbro della voce e i capelli bianchi e cotonosi che fanno venire voglia di accarezzarli tanto sembrano morbidi. Ha tutta l’aria di una persona che sta bene dove sta, che abita comodamente il suo corpo e la sua vita, mi sembra felice, e questo mi piace molto. Ho con me un quaderno sul quale la sera prima ho diligentemente segnato le domande da porgli e che non gli farò; secondo mea culpa, non ho mai intervistato nessuno, e sono agitata, con la testa che mi gira e la lingua allappata. Pino, che, oltre a essere un autore e un attore, si definisce un appassionato ricercatore di geografie umane, se ne accorge e mi viene in soccorso iniziando a parlare. “Pino Petruzzelli si definisce un appassionato ricercatore di geografie umane” Ciò che mi colpisce nella biografia di Pino Petruzzelli è che la maggior parte del suo lavoro è dedicato al racconto di tutte quelle vite che se ne stanno, bistrattate, ai margini della così detta società civile; Pino racconta degli zingari, degli immigrati, di chi prova a farcela onestamente, rimanendo coerente a se stesso, racconta degli ultimi. Gli chiedo perché. Mi risponde che preferisce lavorare così, dedicandosi a ciò che gli interessa davvero, piuttosto che andare in TV, nulla contro la TV o internet, aggiunge, non è il mezzo in sé, ma l’uso scriteriato che ne facciamo. Mi dice che è iniziato tutto per caso, o quasi, e che finito il liceo ad Ancona pensava di iscriversi a Chimica, che il teatro era, allora, solo un attività secondaria, un modo per passare il tempo con gli amici. Invece, su suggerimento di sua madre, provò ad entrare all’ Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico” e ci riuscì. Mi racconta che dopo l’accademia ci furono i primi lavori a teatro, l’Orestea con Cammilleri, ad esempio, fino all’ingaggio al Teatro della Tosse e il trasferimento a Genova. Nel 1988, insieme a Paola Piacentini, fonda il Centro Teatro Ipotesi che si occupa di tematiche sociali e dell’integrazione tra culture diverse. Pino scrive e porta in scena i suoi spettacoli, “Non chiamarmi zingaro” (2009), “La storia di Tonle” (2010), tratto ad un romanzo di Mario Rigoni Stern, “Di uomini e di vini” (2007) e molti altri ancora. Scrittura e teatro. Come scrivi?, gli chiedo, a mano, con una matita, su fogli di carta semplice, mi risponde, scrivo, scrivo e scrivo, poi, quando ho finito, inizio il lavoro di taglio e cesello. “Come scrivi ?, gli chiedo, a mano, con una matita, su fogli di carta semplice, mi risponde, scrivo, scrivo e scrivo, poi, quando ho finito, inizio il lavoro di taglio e cesello.” È passata un’ora, Pino deve andare, gli faccio un’ultima domanda, di cosa vorrebbe raccontare nei prossimi lavori. Forse, dice, dell’infanzia, mi dice, dei bambini. Fuori dal bar la pioggia continua a cadere, ci stringiamo la mano. Ci vediamo sabato al Laboratorio, gli dico. Mi sorride con il suo sorriso aperto e se ne va. Non so se voglio scrivere un monologo, anzi, al momento direi di no, non voglio scrivere un monologo, ma credo che passare un sabato con Pino Petruzzelli e l’umanità che ha incontrato e che si porta dietro possa essere davvero un bel modo di passare il tempo e di capire quelle vite che sono così diverse dalla mia.

di Massimiliano Maestrello Racconto primo classificato al concorso letterario “Il mio vestito, una seconda pelle” di Officina Letteraria e Lo Spaventapasseri Ci volle un incidente, perché Asso si liberasse del vecchio chiodo. Quella giacca di pelle ce l’aveva sempre addosso, anche in estate. Arrotolava le maniche fino ai gomiti, e nelle serate più calde – quando l’afa schiacciava la campagna e non c’era un filo d’aria che attraversasse la terra piana e secca – portava solo quella. A petto nudo, con le costole appuntite che spingevano da sotto la pelle, sembrava una versione più giovane di Iggy Pop, magari di quello fotografato sulla copertina di Raw Power. E Iggy era apparso – in versione di toppa – anche su una manica del chiodo nero: un profilo in stoffa accompagnato dalla scritta The Idiot. Era durato qualche mese, Iggy, come succedeva a quasi tutte le toppe che finivano sulla giacca di Asso, in una sorta di rotazione continua che seguiva i suoi umori e le nuove scoperte musicali. Il mio migliore amico era Ale, il fratello di Asso, e le nostre frequenti incursioni in camera sua, alla ricerca di fumetti e dischi di band che non avevamo mai sentito nominare, mi aveva permesso, in alcuni casi, di prevedere cosa Asso si sarebbe fatto cucire sulla giacca. C’erano vinili che per lunghi periodi rimanevano fissi sul piatto, le custodie con i testi abbandonate sul letto sfatto; oppure cassette che – nei pochi pomeriggi in cui Asso stava a casa, rinchiuso in camera, mentre io e Ale facevamo i compiti in cucina, aspettando che se ne andasse per andare a frugare tra le sue cose – si sentivano andare di continuo. I Doors, i Ramones, gli Iron Maiden, gli Exploited e poi, ancora, i Clash, i Sex Pistols e i Black Flag, io e Ale li scoprimmo in camera sua. E i loghi di queste band andarono a coprire, a turno, gli spazi liberi sulla giacca. Solo due toppe non cambiarono mai: la A cerchiata di anarchia, sulla manica sinistra del chiodo (che andò a sostituire la fugace apparizione dell’immagine di un hippy, visto di schiena, con la chitarra e un sacco a pelo arrotolato a tracolla: qualcosa che Asso dovette interpretare presto come troppo gentile per i suoi gusti) e quella che occupava tutta la schiena: un gigantesco dito medio sollevato, accompagnato da un esplicito Fuck You!

Pubblicato lo scorso ottobre, Codice a sbarre è una raccolta di racconti scritta da otto ospiti della Casa Circondariale Femminile di Empoli e curata da Patrizia Tellini. L’antologia è il risultato finale di un laboratorio di scrittura creativa, in cui le esperienze di vita e le emozioni sono state protagoniste, ideato e curato dalla casa editrice Ibiskos Risolo. Per conoscere meglio questo progetto, abbiamo chiesto un contributo a Graziano Pujia, direttore della Casa Circondariale Femminile di Empoli. Questo il suo intervento per il blog di Officina Letteraria. Il progetto è nato quasi per caso: la d.ssa Risolo (Ibiskos editore) ha letto un’intervista rilasciata da Patrizia Tellini e, spinta dalla curiosità di conoscere il lato femminile del mondo penitenziario, si è recata da me, assieme alla stessa Tellini, per propormi il progetto che avrebbe consentito alle ospiti della struttura che dirigo di raccontare il proprio vissuto detentivo e pre-detentivo. Tra i motivi che mi ha spinto ad aderire al progetto con entusiasmo vi è stata l’idea di contribuire ad abbattere i pregiudizi che la società civile ha nei confronti dell’istituzione carcere. Già, ma in che modo? Ritengo innanzitutto che l’istituzione carcere non si debba considerare istituzione “negata”, nei termini messi ben in evidenza da F. Basaglia negli anni ’60 riferendosi ai manicomi criminali, ma, allo stesso modo, non la si debba considerare istituzione “ultima”, ossia necessaria ma residuale, quasi come a volersene dimenticare, salvo poi interessarsene, solo occasionalmente, in presenza di criticità esplose al di fuori dell’ambiente penitenziario, forse proprio per mancanza delle dovute attenzioni. Per fare ciò occorrerebbe creare continue sinergie, in primis, tra le istituzioni (mi vengono in mente le scuole e il mondo universitario, quest’ultimo finora interessato al mondo penitenziario più come oggetto di analisi che con intenti inclusivi). A tal proposito ritengo sia utile rimarcare l’esempio del progetto “oltre i muri”, che si rinnova ormai da diversi anni, tra il liceo Pontormo di Empoli e il carcere femminile della città, che prevede la preparazione di un’opera teatrale i cui protagonisti/attori sono studenti e detenute, diretti da registi professionisti. È dunque importante creare sinergie con gli enti territoriali (comuni e regioni) affinché affrontino le problematiche penitenziarie con gli stessi stimoli con i quali cercano di risolvere le questioni dei cittadini del territorio di propria competenza. In altri termini, considerare i detenuti al pari dei cittadini, perché tali sono e perché il carcere è soltanto una parentesi della loro vita, alla fine della quale sono “a fortiori” re-immessi nel tessuto sociale, che deve essere pronto ad accoglierli, salvo non si voglia che lo stesso venga nuovamente danneggiato dalla recidiva. Nel contesto sommariamente tracciato svolgono un ruolo di primaria importanza la scrittura e ogni altra forma di creatività (vedi teatro), quali fattori di crescita e di ricerca introspettiva, che aiuti a far emergere la parte migliore di sé; quella parte fino ad allora sopita da desideri “finiti”. Per dirla con Richler: la speranza è che come sono stati grandi nel pensiero (attraverso la scrittura), lo siano anche nelle azioni future. Il ricavato di questo progetto andrà, per espresso desiderio delle autrici e condiviso da Ibiskos editore, al Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, che si prende cura di donne che hanno subito violenza di ogni genere. A questo progetto si può contribuire in due modi: acquistando il libro e divulgando l’idea alla base del progetto medesimo. Per acquistare una copia del libro, è possibile contattare la casa editrice Ibiskos all’indirizzo mail segreteria@ibiskoseditricerisolo.it.

Venerdì sera la sala del Minor Consiglio è gremita, nonostante dalle 21:00 sia scattata l’allerta 2, a quell’ora, però, dal cielo arriva solo una pioggerellina leggera. La speranza è che non piova, che non accada nulla, nessuno si sarebbe aspettato che il giorno dopo, sabato, tutta la Liguria sarebbe stata travolta dalle acque; che i fiumi, i torrenti, e i rivi si sarebbero ingrossati tanto da invadere strade, seminterrati, auto, i primi piani delle case; che la terra sarebbe franata sotto i nostri piedi senza risparmiare le cose di vivi e quelle dei morti. Venerdì siamo ancora tutti speranzosi che l’allerta sia una cautela eccessiva delle amministrazioni comunali impaurite, e così, seduti sulle sedie di plastica grigia e infagottati nei nostri soprabiti, con gli ombrelli gocciolanti ai nostri piedi, aspettiamo Michela Murgia, che con il suo intervento ha aperto Genovalegge. Siamo un po’ in ritardo, le 21:00 sono passate da un pezzo, la gente si guarda intorno in attesa, lo faccio anche io, riconosco qualche volto, altri visi mi dicono qualcosa, ma non saprei associarvi un nome, i volontari di Emergency fanno la spola tra il banchetto fuori la Sala e l’interno, aspettano Cecilia. Cecilia è Cecilia Strada, la figlia di Gino, che, mentre noi preghiamo che non piova, sta in Africa, e se la vede con l’Ebola, sarà lei a presentare Michela. Michela e Cecilia entrano di lato, ci metto un po’ a riconoscerle, anche se di spalle, Cecilia non potrebbe non dirsi figlia di suo padre, stesse spalle, stessa andatura, un po’ più curva quella del fondatore di Emergency, stesso taglio di capelli, e altissima. Al tavolo, con davanti i loro nomi, controllano i microfoni, un applauso le saluta. Si inizia: un’ora di incontro che vola via, io prendo il mio taccuino e inizio a scrivere. Okay, di che parliamo stasera? Chiede Madame Emergency, come Michela chiama Cecilia. Parliamo della scrittura e della responsabilità dello scrittore, risponde Michela, e aggiunge subito, scrivere è un atto politico. Niente trivial literature, niente letteratura d’intrattenimento, questa sera non si scherza, la scrittura è una cosa seria. scrivere è un atto politico. Niente trivial literature, niente letteratura d’intrattenimento, questa sera non si scherza, la scrittura è una cosa seria. E si parte, si parte dall’inizio, si parte da Il mondo deve sapere, il primo romanzo di Michela Murgia. Cosa è stato Il mondo deve sapere? Domanda Cecilia. Michela si sistema la sciarpa viola e attacca a parlare. È stato lo scatto del topo, dice. Sapete come si prende il topo? Forse, no, a stare in città, forse non lo sapete. Per prendere un topo, bisogna stancarlo, se non è stanco non si fa mica prendere, allora bisogna munirsi di una scopa, e iniziare a batterla sul pavimento. Aspettate, non state ancora cercando di ucciderlo, volete solo stancarlo, non abbiate fretta, toc, toc, toc, e il topino corre, corre e corre, e il suo cuore batte sempre più forte. Il povero animaletto sarà sempre più stanco e voi, allora, potrete braccarlo, stringerlo, metterlo all’angolo. Non ha più scampo. Voi siete lì, grandi e grossi, con una scopa in mano, e il topino è piccolo, piccolo, minuscolo e non può difendersi, ma sapete cosa farà? Provate a immaginarlo. Se state pensando che si arrenda, che si consegnerà al vostro bastone, vi sbagliate; vi sbagliate di grosso, il topino farà un balzo, uno scatto in avanti, un ultimo tentativo di sopravvivere. Vi attaccherà con uno scatto in avanti. Lo scatto del topo. Ecco, dice Michela, scrivere “Il mondo deve sapere” è stato questo, lo scatto del topo. scrivere “Il mondo deve sapere”è stato questo, lo scatto del topo. Non potevo fare altro. Ho iniziato a raccontare in un blog quello che accadeva a me e ad altre trecento donne che lavoravano otto ore al giorno, per circa duecentocinquanta euro, in un call center della Barbagia. Poi dal blog, è nato un libro, voluto da un piccolo editore, un libro che è andato bene, e dal libro il film, “Tutta la vita davanti” di Virzì, e il topo sì è salvato questa volta. Il call center ha chiuso e i proprietari sono stati denunciati. Ma ricordatevi la scopa non cade mai del tutto, e il topo deve continuare a raccontare per provare a sopravvivere e restare libero. Questo racconta Michela Murgia, lo racconta con lucidità, con semplicità, con un coraggio che le invidio, scrivere è un atto politico, ripete, il romanzo ha un potere che il saggio non ha, ha il potere di permeare l’immaginario delle persone, di modificarlo e di incidere, in ultimo, sulla realtà. Di cambiarla. Chi ha un talento narrativo ha una grande responsabilità, e deve avere un etica, non c’è scampo. E ricorda come Dio nella Genesi abbia creato l’universo parlando, e anche Giovanni, nell’incipit del suo Vangelo, ci dice che in principio c’era il Logos, c’era il Verbo. Quindi attenti a depotenziare la narrazione, a pensare che non sia importante raccontare una storia, o che ci siano storie che possano essere messe in un angolo e dimenticate. E qui Michela si rivolge a Cecilia, e la guerra? La guerra come si racconta? Cecilia dice che è difficile, difficile trovare le parole adatte per descrivere quel che accade davvero; i giornali, le testate maggiori hanno ingentilito il linguaggio, e così il bombardamento non è più tale, ma diventa operazione aerea di supporto ravvicinato che disturba meno le nostre coscienze e la nostra digestione, e le guerre diventano operazioni umanitarie e le vittime sono un po’ meno vittime, e noi, nel nostro silenzio – del resto che potremmo mai fare da qui, dal salotto di casa? – , un po’ meno colpevoli. È la definizione di guerra di un chirurgo di Emergency quella che piace di più a Cecilia, che rende meglio l’idea di cosa sia la guerra. La guerra è odore di sangue, merda e carne bruciata. Sangue, merda e carne bruciata. Come cambia le narrazione, vero? La guerra è odore di sangue, merda e carne bruciata. Sangue, merda e carne bruciata. Come

Recensione di Emilia Marasco. Quarto romanzo di Daria Bignardi, L’Amore che ti meriti contiene i temi importanti via via emersi nei romanzi precedenti: la famiglia e, all’interno della famiglia, l’eredità di madre in figlia, il dialogo tra le generazioni, la fatica che gli individui sostengono per stabilire una connessione con la propria reale profondità nel tentativo di essere liberi. Narrazione a due voci. La storia di Alma e Maio, fratelli ferraresi, adolescenti nei difficili anni Settanta, raccontata dopo trent’anni da Alma stessa e da Antonia in una narrazione a due voci alternate, ricostruisce la storia di una famiglia legata in modo forte alla storia di una città che è quasi una “musa inquietante” e che finisce per stregare Antonia alla ricerca del passato di sua madre, e quindi anche del proprio, soprattutto alla ricerca di sé in un momento delicato della vita, la maternità. L’incipit è solare, Alma e Maio sono i figli felici di una famiglia unita, è estate, la scuola è appena finita. Sono giovani e non lo sanno di essere felici. Poi incontrano l’eroina e, quasi per gioco su proposta di Alma, la provano. Alma ne uscirà indenne, Maio rimarrà agganciato. La felicità finisce e un giorno Maio scompare. Un segreto cruciale. La scomparsa di Maio inghiotte tutta la storia della famiglia. Alma non parlerà più di suo fratello finché, dopo trent’anni, davanti alla propria figlia in attesa di diventare madre, sentirà di doversi liberare di quel segreto. Antonia, scrittrice di gialli, deciderà di indagare per restituire il passato a sua madre, a se stessa e alle future generazioni. Cardine della storia una domanda cruciale: può l’amore essere insieme forza creatrice e distruttrice? L’amore come motore della storia. I protagonisti, sono mossi dall’amore, l’amore li guida verso scelte non sempre generatrici di felicità. Loro stessi si muovono verso l’amore, che è l’aria di cui hanno bisogno per respirare e vivere. Inevitabile un’altra domanda: l’amore si merita?

Un calendario ricchissimo, quello proposto dalla rassegna Genovalegge per i prossimi dieci giorni (dal 14 al 24 novembre 2014). Officina prenderà parte alla manifestazione con il laboratorio gratuito Scrivo dunque leggo, sabato 15 novembre a Palazzo Ducale. Genovalegge nasce dall’unione di due rassegne distinte: L’altra metà del libro (festival giunto alla terza edizione, a cura di Alberto Manguel e organizzato da Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, dal Comune di Genova e dal Centro Primo Levi) e La notte degli scrittori (Teatro dell’Archivolto, Giulio Einaudi Editore). Gli eventi della rassegna avranno luogo principalmente tra il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Archivolto, con alcuni incontri anche alla Biblioteca De Amicis e al Liceo Classico Mazzini. Gli eventi della rassegna avranno luogo principalmente tra il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Archivolto, con alcuni incontri anche alla Biblioteca De Amicis e al Liceo Classico Mazzini. Il calendario completo è disponibile a questo link: dieci giorni di appuntamenti fittissimi, da mattino a sera, con prestigiosi ospiti nazionali e internazionali. Venerdì “apre le danze” a Palazzo Ducale l’intellettuale Franco Ferrarotti, seguito dalla scrittrice e vincitrice del Premio Campiello Michela Murgia. Sabato ben cinque appuntamenti letterari, tra cui alle 21:00 l’apprezzatissimo scrittore inglese Jonathan Coe, a Genova per presentare il suo nuovo libro “Expo 58”. Domenica mattina il primo ospite è Juan Gabriel Vàsquez, seguito alle 15:00 da Sara Rattaro (per Officina “Maestra” del laboratorio di II livello “I ferri del mestiere”). Dalle 16:30 Daria Bignardi presenterà il suo nuovo romanzo, “L’amore che ti meriti”, mentre alle 18:00 ci sarà l’attesissimo incontro col premio Pulitzer Michael Cunningham. Dopo gli appuntamenti di martedì e giovedì con Mauro Corona e Alessandro D’Avenia, venerdì 21 avrà luogo la rassegna “La notte degli scrittori”, che tra gli altri ospiti prevede Paolo Giordano e Carlo Lucarelli. Sabato 22 e lunedì 24 chiuderanno la rassegna Emma Dante e David Grossman, con il suo ultimo libro “Applausi a scena vuota”. In calendario sono previsti anche una serie di incontri sulla didattica e sulla letteratura per l’infanzia, e approfondimenti per genitori e insegnanti, oltre a un ciclo di incontri dedicati al poeta Edoardo Sanguineti.

Officina Letteraria a Genovalegge Venerdì 14 novembre, a Palazzo Ducale di Genova, apre la terza edizione del festival L’altra metà del libro, che, a partire da quest’anno, si fonde con La Notte degli scrittori in un’unica grande rassegna dedicata ai libri, ai lettori, alla letteratura: Genovalegge. Officina Letteraria parteciperà attivamente a Genovalegge con un Laboratorio di scrittura creativa gratuito, condotto dalle nostre Ester Armanino ed Emilia Marasco. Scrivo dunque leggo Il nome del Laboratorio è “Scrivo dunque leggo” perché la lettura è la prima scuola di scrittura. Lo scrittore crea, il lettore vede: luoghi, personaggi, intrecci. Il lettore è chiamato a usare occhi particolari, gli occhi della sua immaginazione. Ma, una volta che abbiamo osservato, l’immaginazione può anche servire a sperimentare, a trasformare quello da cui siamo partiti in qualcos’altro, a diventare noi gli scrittori della storia, a trovarle uno svolgimento alternativo, un finale diverso. “La lettura è la prima scuola di scrittura” E proprio da questa riflessione nasce la scelta di strutturare il Laboratorio in due parti: la prima dedicata alla lettura, la seconda a due esercizi guidati di scrittura. Un romanzo che parla di un romanzo Le letture saranno tratte dal romanzo “Le ore” di Michael Cunningham, uno degli scrittori protagonisti del festival. E la scelta non è casuale: “Le ore” è un romanzo che parla di un romanzo, un romanzo le cui protagoniste, pur vivendo in tempi e luoghi diversi, sono legate tra loro da un filo e si da il caso che questo filo sia proprio un libro, in modi diversi significativo per tutte e tre: “La signora Dalloway” di Virginia Woolf. Si parlerà, quindi, e si leggerà anche di questo. Infine, si sfoglieranno alcuni consigli di scrittura tratti dai “Diari del mestiere” della stessa Woolf contenuti nella raccolta “Consigli a un aspirante scrittore“. Lettura applicata Gli esercizi di scrittura seguiranno alle letture e partiranno dalle riflessioni sviluppate su di esse. Dove e quando L’appuntamento è per: Sabato 15 Novembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (in alternativa dalle ore 15:00 alle ore 17:00) in Sala Liguria, al primo piano di Palazzo Ducale. Il Laboratorio è aperto a tutti e non sono previsti costi di partecipazione. Per iscriversi è necessario mandare una email all’indirizzo: iscrizioni@officinaletteraria.com entro e non oltre il 14 Novembre. Vi aspettiamo!

Domenica 28 ottobre 2014 si è svolta al Count Basie Jazz Club di Genova la prima serata di Non sparate allo scrittore!, contest di racconti brevi e musica nato in collaborazione con Elisa Traverso e il Collettivo Linea S. La squadra vincitrice, il cui tema era Accordi, è composta da Federica Kessisoglu, Paolo Gerbella e Annamaria Frigerio. Pubblichiamo il racconto Accordi, di Paolo Gerbella. DO-MI-SOL sono note. Note musicali, sono sette, che poi non è vero se consideriamo i diesis e i bemolle, ma quelle sette sono universalmente riconosciute. Le note sono anche appunti su un foglio, moniti di un insegnante a un allievo ribelle, note sono le cose che pensiamo di conoscere bene, rilievi a margine di una pagina con testi complessi. Note sono le mie paure quando non so cosa devo fare, me lo si legge in faccia che non so cosa fare, eppure non posso fare a meno di essere spaventato. Le note spese sono quelle che mi entusiasmano maggiormente, fanno sentire ricco e poco importa se ho solo anticipato qualcosa che altri pagheranno, dopo, per me. In ogni caso serve armonia, ogni singolo elemento deve incastrarsi bene con quello che segue, precede o sovrasta. DO-MI-SOL, sono note di un accordo di DO. Cioè, tu le suoni simultaneamente e quel suono, quell’armonia, si chiama DO. Eppure sono note differenti tra loro, ma insieme, tant’è, funzionano. L’accordo cioè è andare in armonia, insieme, con la stessa altezza sulla stessa strada, perché se pizzico maggiormente, su una chitarra, per dire, il SOL, allora non è più un accordo ma solo una nota che attende compagnia, del DO e del MI, se voglio fare un accordo di DO. Ma se io voglio stare con te, si proprio con te, amico, amante o chi ti pare, se penso di suonare solo la mia nota senza far suonare pure la tua, come possiamo muoverci insieme, armonicamente, senza rischiare un suono stonato, un non accordo, un disaccordo? Accordo e disaccordo, armonico o disarmonico, nulla è possibile senza una regola. Eppure, tu mi dici che non servono le regole, che, si è vero, siamo diversi, però ci capiamo. Ma non basta capirsi, cazzo! Se io sono un DO e mi metto con un RE e un SI non sarò mai un accordo di DO ma semmai, tu che sei un SOL, perché si vede che sei sol, con quei due li, i fottutissimi SI e RE, ti potrai armonizzare benissimo in un accordo di SOL. E non mi dire che in fondo siamo solo tutti delle note e come tali dobbiamo essere comunque suonate, perché non mi basta e soprattutto…chi mi suonerà, che forza metterà? Ci va pure lì un accordo, un buon equilibrio tra pressione sulle note e le note suonate. Come ci va un accordo tra noi e questo mondo che non ci somiglia e che lasciandolo fare, ci schiaccia come pulci di cane randagio. Siamo d’accordo? Ricordiamo che il prossimo appuntamento con Non sparate allo scrittore! è domenica 30 novembre. Tema della serata: malattie esantematiche.